हिमशिखर खबर ब्यूरो

शास्त्रों में परमात्मा, जीव और प्रकृति को जगत की मुख्य सत्ता (शक्ति) माना गया है। इन्हें सत्य, अनादि और अविनाशी कहा गया है। इसमें परमात्मा की सत्ता सर्वत्र विद्यमान और सबसे अधिक शक्तिशाली है। दूसरा नंबर आता है जीव का। जीव की सत्ता को स्वतंत्र सत्ता कहा गया है। जीव को ज्ञानियों ने ईश्वर का अंश बताया है। तीसरी सत्ता की प्रकृति कहा गया है। प्रकृति हमेशा से विद्यमान रही है और रहेगी। यह कभी पूर्णतः विनाश को प्राप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि जो इंसान प्रकृति के सान्निध्य में रहता हुआ माया से ग्रसित नहीं होता है, वह दुःखों को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन यह सहज प्रक्रिया नहीं है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं-

“भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्।। “

अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार इस प्रकार यह आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है और हे महाबाहो ! इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवरूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है।

परमात्मा की दो प्रकृतियां कही गई हैं- अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को ही अपनी ही प्रकृति अर्थात् स्वभाव बताया है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम् इन आठों को अपरा (जड़) प्रकृति कहा गया है। पृथ्वी स्थूल प्रकृति है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। जल से सूक्ष्म तेज है। तेज से सूक्ष्म वायु है। वायु से सूक्ष्म आकाश है। आकाश से सूक्ष्म मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से सूक्ष्म अहम् है। अपरा प्रकृति में अहम् सबसे सूक्ष्म है।

परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव के प्रकृतिजन्य गुणों से बंधन का वर्णन गीता में इस प्रकार है-

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ।।

यानी हे महाबाहो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्त्व, रज और तम ये यह तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। जीव से लेकर संपूर्ण प्राणियों में तीन तरह के गुण होते हैं। ये गुण हैं सत्त्व, रज और तम। ये गुण ही मनुष्य को बांधते हैं लेकिन इन तीनों के बांधने के प्रकार में जमीन-आसमान का अन्तर है। इनसे बचने का सबसे कारगर उपाय है ईश्वर की भक्ति कर उनका सान्निध्य प्राप्त करना। साथ ही, परोपकार के कार्य सतत करते रहना और प्रकृति के नियमों के मुताबिक ही जिंदगी बसर करना।

प्रकृति के नियमों को जानने के लिए वेद-पुराणों का स्वाध्याय जरूरी है। जिनमें प्रकृति के नियमों की विस्तार से व्याख्या की गई है। ये नियम बहुत ही सरल हैं बुद्धि और व्यावहारिक है। जैसे कोई भी प्रतिकूल कार्य न करना, जिससे किसी को दुख मिले। हमेशा संतुलन में रहना और अपने स्वार्थ में ऐसे हुई कुछ न करना जिससे किसी प्राणी को दुख मिले। मन, वाणी और कर्म है की पवित्रता बनाए रखकर प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना।

इस सृष्टि में कण-कण का अपना धर्म और स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव बहते रहना और धर्म बिना किसी भेदभाव के हर किसी को बभाव शीतलता पहुंचाना है। सतत् अपने कार्यों में लगे रहना है। ठीक इसी प्रकार इंसान को बनने की जरूरत है। जो इस प्रकृति को समझकर अपने प्रकृति कर्त्तव्य को सम्यक पालन करता है, उसे प्रकृति के दाह परेशान नहीं एक करते हैं। दरअसल इंसान अपने धर्म, कर्त्तव्य और स्वभाव के मुताबिक कर्तव्य नहीं करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही अपना धर्म मानता है। इसलिए वह दुःख और व्याधियों से ग्रसित रहता है। आज के भौतिकवादी युग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।

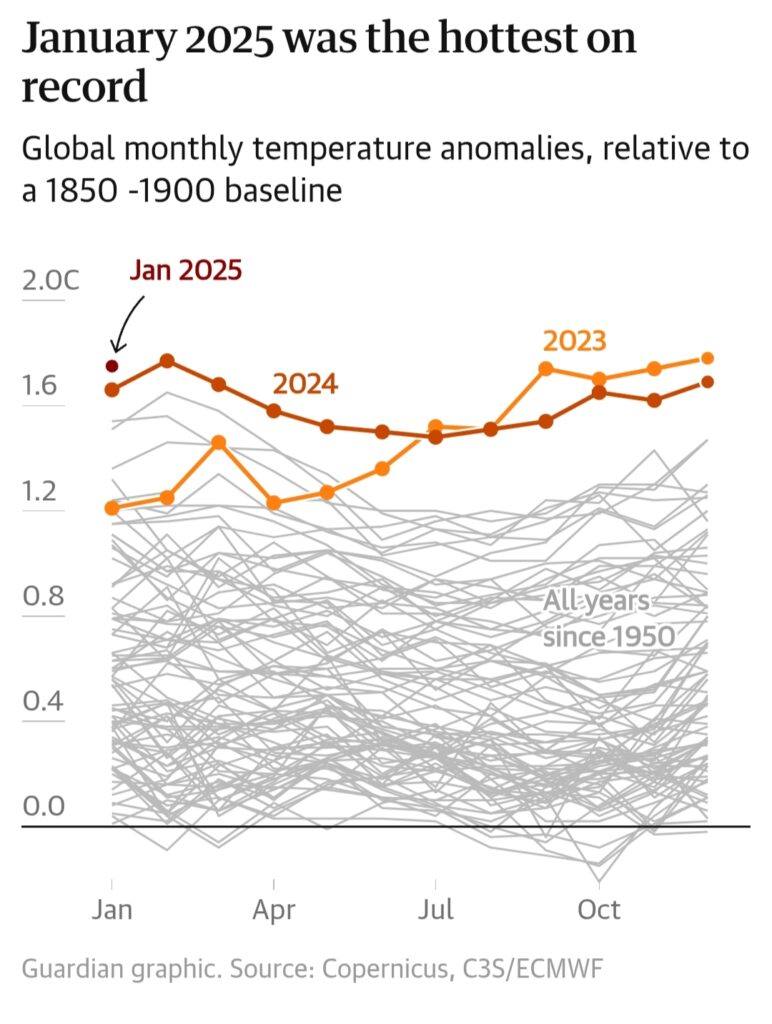

इस वर्ष की शुरुआत में ही बढ़ती गर्मी और जंगलों की आग जैसी आपदाएं देखने को मिल रहीं हैं। पिछले साल के दौरान भी अत्यधिक गर्मी ने कई देशों के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं, मानसून के दौरान भारी वर्षा भी हुई।

इस साल जनवरी के महीने में रेकॉर्ड सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई। यूरोपीय क्लाइमेट एजेंसी ने यह जानकारी दी। ऐसा ‘ला नीना’ के प्रभाव के बावजूद हुआ। ‘ला नीना’ जलवायु संबंधी घटना है, जो आमतौर पर ग्लोबल टेम्प्रेचर यानी तापमान को ठंडा करता है। जनवरी में ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया था

विशेष रूप से एशियाई देशों में मानसूनी प्रभाव अधिक रहा, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में भी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का गहरा प्रभाव देखा गया है।

कुछ वर्ष पहले जिन चेतावनियों को केवल संभावनाओं के आधार पर लिया गया था, वे अब हकीकत बनती जा रही हैं। अक्टूबर का महीना भी गत वर्ष सबसे गर्म महीनों में से एक रहा है। उससे बाद भीषण सर्दियों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ‘ला नीना’ प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस तरह की स्थितियां संकेत दे रही हैं कि भविष्य में हमें और कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं।

संकट के इस संजीदा दौर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति जब नाराज होती है, तो उसके कोप से जूझने की तैयारी अकसर कम पड़ जाती हैं। बाढ़, सूखा और आपदाएं इसी की परिणति हैं। दूसरी तरफ, प्रकृति जब कुछ देना चाहती है, तो हमारे पात्र छोटे पड़ जाते हैं। प्रकृति न तो कृपण है और न ही पक्षपात करती है। यदि वह नदी, पहाड़ या वनों के रूप में खड़ी या उपस्थित है तो वह सबके लिए है। यह हम पर निर्भर करता है कि जितना अधिक प्रकृति को प्यार करेंगे और उसको सहेज कर रखेंगे उतना ही वह सुंदर लगेगी। लेकिन हम सत्य और ईमानदारी से इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। एक सीधी सी बात यह है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना अच्छा और न करना बुरा होता है।

इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं या समझते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इन्सानी अदालत में घपलेबाजी कर एक बार को बचा जा सकता है पर प्रकृति के साथ घपलेबाजी नहीं की जा सकती है। मानव खुद को धोखा दे सकता है, दुनिया को धोखा दे सकता है मगर परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता है।

ईश्वर की व्यवस्था यानी प्रकृति की अदालत में न तो रिश्वत से काम चल सकता है और न किसी सिफारिश से ही काम चल सकता है। वहां तो सिर्फ एक ही तरीका काम में लिया जा सकता है कि आप प्रकृति के नियमों का ठीक-ठाक पालन करें। आज के समय में हम अर्थलोलुप्तता के चलते प्रकृति को जड़ मान बैठककर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते आ रहे हैं।

जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है। ऐसे में हमें बुद्धि में चेतना लाकर दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी अबूझ प्रकृति को समझ पाएंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। ऊर्जा का दुरुपयोग और विकास की अनियंत्रित शैली हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकती है। ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हम न्याय नहीं कर पाएंगे, बल्कि इतिहास में सबसे बड़े दोषी के रूप में देखे जाएंगे।

इस मिथ्या संसार में मानव के प्रकृक्ति से बढ़ती दूरी को देखते हुए इस शांति पाठ की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे सर्वत्र शांति हो।

ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

हम भारतवासी प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेमी और शांतिकामी रहे हैं, लेकिन पश्चिम के प्रभाव में आकर हमारे भीतर भोग विलास बढ़ रहा है। हमें इस पर रोक लगाना है ताकि भावी पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें।