डॉ. पी.पी. ध्यानी

कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भारत की संस्कृति अपने उदात्त मूल्यों के कारण समूचे विश्व में विख्यात है। भारत में चिरन्तन काल से ही विश्व-मानवता अर्थात् मनुष्य मात्रा के भ्रातृत्व का अनुभव कर लिया गया था। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम्’’ यानी धरती ही परिवार है। भारतीय संस्कृति की पहचान है-

‘‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।

अर्थात् सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, चारों ओर कल्याणकारी दृश्य हो और किसी को भी दुःख प्राप्त न हो। भारत ने सदैव समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। भारत सभी के सुख और निरामयता की कामना करता है।

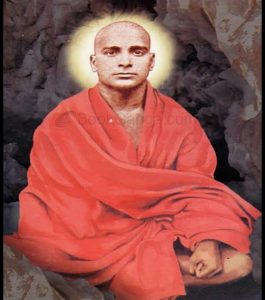

भारत की पावन धरा पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने तप, त्याग व आध्यात्मिक बल से समाज का मार्गदर्शन किया। कल्पना तक ही नहीं कुछ महापुरुषों ने मानवतावाद तथा विश्व प्रेम के विचार का क्रियात्मक प्रचार एवं प्रसार भी किया है। स्वामी रामतीर्थ इन महापुरुषों में एक थे। स्वामी रामतीर्थ ने विदेशों में जाकर व्यक्तिगत रूप से भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्मवाद का शंखनाद किया और विदेशियों को इसके प्रति आकृष्ट किया। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति के ज्ञान का प्रकाश कर अपनी वाणी से वहां की जनता के अज्ञानांधकार का विनाश किया। इनके व्याख्यानों से पश्चिमी जगत में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा एवं वेदांत दर्शन के प्रति आस्था जागृत हुई।

बांस जब तक कच्चा होता है, तब तक उसे जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। लेकिन पक जाने पर किसी ओर नहीं मोड़ा जा सकता। देश के नौनिहाल उसी प्रकार कच्चे बांस हैं, इनको बचपन में ही जिधर मोड़िये उधर मुड़ जायेंगे। आवश्यकता है कि बाल्यावस्था से ही उनके विचार पवित्र और आचरण शुद्ध और उच्च बनाये जायं। ताकि वे सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा करने में हाथ बढावें। देशभक्त स्वामी रामतीर्थ के लेख और व्याख्यानों में सदाचारी और पवित्र विचार बनाने वाले साधन मिलते हैं।

भारतीय संत तुलसी, सूर, नानक और सूफी संत शम्स तवरेज, मौलाना रूमी के साथ ही गीता, उपनिषद, षड्दर्शन, योगवशिष्ठ आदि साहित्य रामतीर्थ ने हृदयगंम किए थे। उनके द्वारा सहस्रों निराश नवयुवकों के मृतप्राय हृदयों को प्राणवान बनाने के लिए सफलता की कुंजी के द्वारा मार्गदर्शन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा-‘चोट लगाते जाओ, चोट लगाते जाओ’-सफलता का पहला सिद्धांत है। चोट लगाने का तात्पर्य है-साहसपूर्वक आगे बढ़ने वाला परिश्रम।

प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) वेदांत कहता है कि मनुष्य को कार्य करते समय उसमें इस प्रकार निमग्न हो जाना चाहिए कि उसमें अपने आपको भी पता नहीं चले। उपनिषद् का उद्घोष है-‘चरैवेति-चरैवेति’ अर्थात चलते ही चलो, चलते ही चलो।’ उनकी प्रेरणाप्रद शिक्षा वास्तविकता से मुंह मोड़ने को नहीं कहती और न यह कहती है कि नैतिक और मानसिक भावों से परिचालित कर्म ही जीवन का लक्ष्य है। स्वामी रामतीर्थ के सम्मान का मूल उद्गम उनका चरित्र था। विश्वप्रेम और विश्व-बंधुत्व की उत्कट भावना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत की कोटि में प्रतिष्ठित किया।

महामना मदन मोहन मालवीय के शब्दों में- ‘‘स्वामी रामतीर्थ एक ऐसा नाम है, जिसे सुनते ही मेरे हृदय में अलौकिक आनंद की लहर दौड़ जाती है। आत्म सुधार, आत्मज्ञान विषयक उनका संदेश आगे आने वाली भारत संतान को बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।’’

स्वामी रामतीर्थ ने आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त की व्यावहारिक व्याख्या करके उसे भक्ति और कर्म तक ही नहीं, मानव सेवा तक व्यापक बनाया। जापान, अमेरिका, मिस्र से लौट कर पिफर से भारत में उन्होंने व्याख्यानों द्वारा अपने विचारों का प्रसार कर बुद्ध और आदि गुरु शंकराचार्य की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा। वर्तमान समय में स्वामी रामतीर्थ का सन्देश अटल धु्रवतारे के समान हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सकता है।

स्वामी रामतीर्थ ‘वेदांती संन्यासी’ के नाम से विश्वविख्यात हैं। उनकी ‘कथनी एवं करनी’ व्यावहारिक वेदांत पर आश्रित थी। उन्होंने व्यावहारिक वेदांत संबंधी प्रेरक विचारों को हृदयंगम कराने के लिए जापान और अमेरिका में ‘सफलता का रहस्य’ विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए, जिनमें व्यावहारिक दृष्टि से वेदांत पर चलने की शिक्षा दी गई है।

व्यावहारिक वेदांत के संबंध में स्वामी रामतीर्थ की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं-

1-साहसपूर्ण आगे बढ़ने वाला परिश्रम, न कि जकड़ देने वाला आलस्य।

2-काम में आराम, न कि थकाने वाली बेगार वृत्ति।

3-चित्त की शांति, न कि संशय रूपी घुन।

4-संघटन, न कि विघटन।

5-समुचित सुधार, न कि लकीर के फकीर।

6-गंभीर सत्य भावना, न कि लच्छेदार बातें।

7-तथ्य और सत्य की कविता, न कि कपोल-कल्पित कहानियां।

8-जीता-जागता अनुभव, न कि जीवन शून्य वचन।

यही सब मिलाकर व्यावहारिक वेदांत बनता है।

स्वामी रामतीर्थ वेदांत को अकर्मण्यता, पलायनवाद या निराशावाद नहीं कहते, उनकी दृष्टि में वह उत्कृष्ट आशावाद है, जो जीवन को शक्ति और उत्साह से भर देता है। व्यावहारिक वेदांत के सफल व्याख्याकार स्वामी रामतीर्थ ने स्पष्ट रूप से उद्घोष किया है-‘अगर मनुष्य वेदांत का ज्ञान पाना चाहता है, तो वह उसे इस दुनिया की चहल-पहल में ग्रहण करे। संसार में उसे कहीं ऐसी निर्मनुष्य शांत जगह नहीं मिलेगी, जहां वह वेदांत का ज्ञान पा सके। कहीं भी जाए-हिमालय की चोटी पर भी तो मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मनुष्य जंगली की तरह भी क्यों न रहे, फिर भी शरीर धारण किया है, तो उसके कुछ कत्र्तव्यों से उसका छुटकारा नहीं। इसलिए मनुष्य को इन संकटों का सामना करना, इनसे जूझना और इनका स्वागत करना ही होगा। तभी वह वेदांत को आत्मसात् करने की शक्ति महसूस करेगा।

सच्चे वेदांत का यह जीवित नमूना है कि प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख समझना और प्राणी मात्रा का दुख दूर करने से अपना ही दुख दूर समझना। वेदांत को कार्यरूप में परिणत करने ही का नाम सपफलता की कुंजी है। प्रत्येक साइन्स की तरह वेदांत के भी दो अंग हैं, सैद्धांतिक और वैदांतिक। वेदांत कहता है कि अविरल काम के द्वारा आप अपने छोटे शरीर को भूल जाएं, शरीर और मस्तिष्क को साथ-साथ इस प्रकार लगा दें कि परिश्रम बिल्कुल मालूम ही न पड़े।

स्वामी रामतीर्थ ने व्यावहारिक वेदांत को अत्यंत सरल शैली में सटीक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की-‘लैम्प को सफलता प्राप्त करना यदि स्वीकार है तो जलना पड़ेगा और तेल बत्ती की चिंता छोड़ देनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, यदि आप चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो तो नित्यशः उत्कट परिश्रम करके अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को काम की आग में भून डालिए और सोते-जागते, उठते-बैठते केवल काम करने की धुन में रहा कीजिए।

रोशनी (कांति) आपके द्वारा स्वयं निकलेगी। तेल और बत्ती जलाने अथवा दूसरे शब्दों में, अंतःकरण से शरीर और मस्तिष्क को भुला देने ही का नाम कर्मयोग है।’ स्वामी रामतीर्थ ने अपने विद्यार्थी जीवन के एक-एक क्षण, मिनट, घंटा, दिन और वर्ष को काम करने में लगाया। स्वामी राम का काम कैसा था, इसका उदाहरण संत कबीर की वाणी में दे सकते हैं-

पुरजा पुरजा होय परे, तोउफ न छोड़े संग।

इस पद से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होंने कबीर की वाणी का अक्षरशः पालन करते हुए व्यावहारिक वेदांत की स्थापना की। स्वामी रामतीर्थ ने अपने जीवन में सैद्धांतिक वेदांत को व्यावहारिक वेदांत में बदलने के लिए अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक की भांति निरंतर प्रयोग किया। तत्पश्चात उस सैद्धांति वेदांत को नया रूप प्रदान कर मनुष्य के दैनिक जीवन के प्रयोग के लिए सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यावहारिक वेदांत के प्रचारक के रूप में सारे भूमण्डल को अपने क्रांतिकारी विचारों से नई परेणा दी। यही उनका व्यावहारिक वेदांत था।

वे बारंबार कहते थे कि परिश्रम की सूली पर शरीर को लटका दोगे तो सफलता आप से आप पीछे दौड़ी चली आएगी और प्रशंसा करने वालों की कमी न रहेगी। पृथ्वी के भीतर गड़ी हुई सच्चाई एक न एक दिन अवश्य निकलती है। बीज जब तक सड़े नहीं और अंकुर के रूप में परिवर्तित न हो, तब तक न तो उग ही सकता है और न उसमें दाने लग सकते हैं। अतः सफलता का दूसरा साधन ‘आत्मत्याग’ है।

स्वामी रामतीर्थ ने बचपन से ही व्यावहारिक वेदांत का अभ्यास करते-करते उसके तथ्यों को अपने जीवन में इस प्रकार उतार लिया था कि जो भी उनको देखता, वही उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनमें श्रद्धा करने लग जाता था। इस व्यावहारिक वेदांत का सबसे विलक्षण प्रभाव यह था कि स्वामी जी ने कठिनाई का डटकर मुकाबला किया। ब्रह्मचर्य से शरीर पुष्ट हो गया, वेदांत और उपनिषद के सतत् चिंतन से बौद्धिक ज्ञान बढ़ता गया और कठिन तपश्चर्या से वह और द्युतिमान हो गया। स्वामी रामतीर्थ के दिल और दिमाग में सदैव वेदांत की तरंगें लहराती रहती थीं। उनकी नस-नस ब्रह्मैक्य की भावना से भावित रहती थी।

स्वामी रामतीर्थ जी द्वारा स्थापित व्यावहारिक वेदांत से संपूर्ण मानव जाति का विशेष कल्याण हुआ, इससे सिद्ध होता है कि व्यावहारिक वेदांत से मनुष्य का कितना कल्याण संभव है। वस्तुतः मानव समाज के लिए स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यानों की उपादेयता सिद्ध होती है।